Introduction :

Les immigrés sont des émigrés, ou l’inverse, cela dépend de notre position, de notre point de vue. On cesse d’être immigrés lorsque le pays d’origine n’est plus qu’un lieu géographique, vide de parentèle, plus ou moins vide de souvenirs concrets ou affectifs. Mais, dans notre profondeur psychologique quand cesse-t-on vraiment d’être émigré ? Peut-être à la 4ème ou 5ème génération ?, peut être quand on ne fait plus partie d’une entité ethnique nommée, cernée, définie, unique ? si cela est possible… ou même souhaitable. En fait, le concept d’ethnicité dont nous allons parler dans cette réflexion a un sens particulier aux Etats-Unis dans les années 60 jusqu’à nos jours, et concerne 3 groupes bien spécifiques : les Latino-américains, les Sino-américains, les Italo-américains. Les Indiens d’Amérique sont des nations. Nous parlerons aussi de « white ethnics » pour les Italo-américains ce qui pourrait ajouter à la spécificité des Italo-américains.

En fait, ce concept d’ethnicité suggère un lien très fort entre le pays, la région du monde des origines et le pays d’accueil, alors que, en bien des points, les liens envers le pays d’accueil soient devenus plus importants, plus ressentis que les liens avec le pays d’origine qui se sont transformés pour de multiples raisons en liens émotifs, affectifs parfois nostalgiques et romantiques. Par conséquent, cette entité -être Italo-américain- attribuée dans les années 60 aux Italiens immigrés depuis assez longtemps, est valide tant du point de vue humain que civile, car elle souligne, par l’histoire de son acquisition, que ces immigrés sont encore Italiens tout en étant complètement Américains, bien qu’il ne s’agisse pas de double nationalité au sens du droit international, mais d’une double culture : celle des ancêtres, émigrés/immigrés, italiens d’âme, de corps et par l’administration, et celle que ces mêmes ancêtres vont rencontrer et à laquelle ils vont devoir s’adapter d’une façon ou d’une autre, celle des Américains installés dans ce pays et nation neufs. Nous allons donc réfléchir, au cours de cet entretien, sur les raisons qui rendent ce titre « Italo-américains » valide: nous suivrons le plan suivant :

1/ bref essai de définition du concept de culture ;

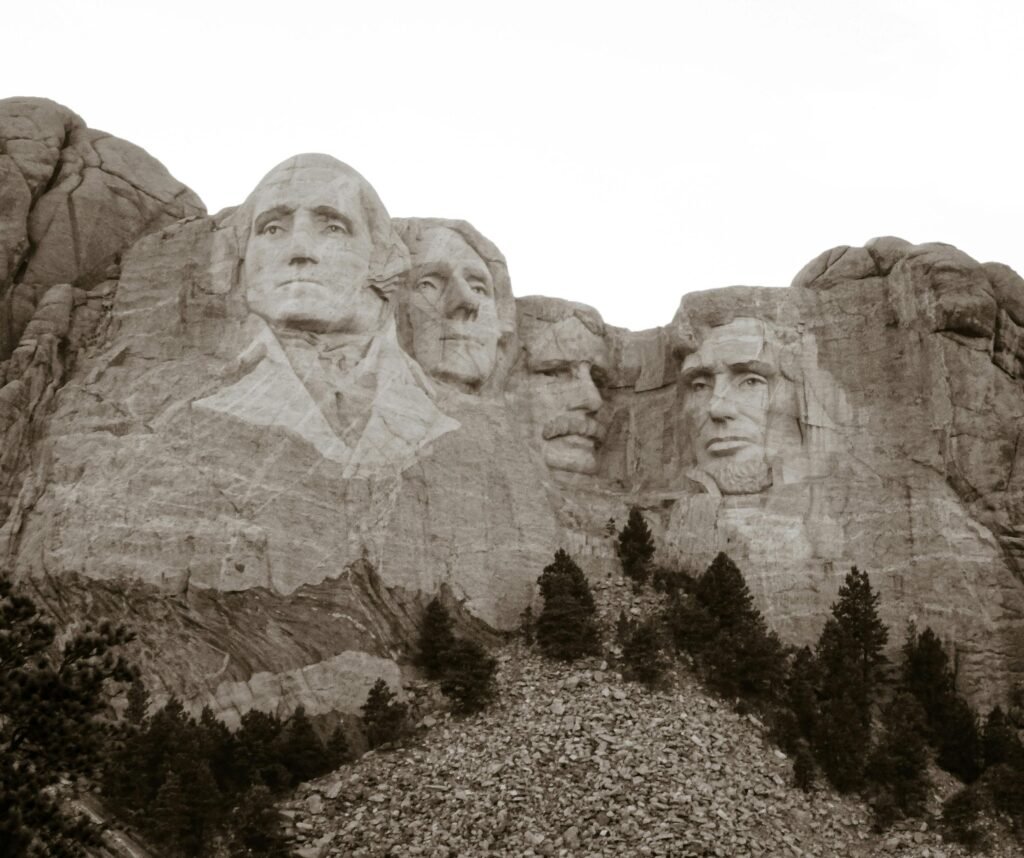

2/ l’histoire particulière de la construction des Etats-Unis en tant que nation par le développement de l’idée nationale ;

3/ la rencontre des cultures à la Frontière et la transformation des immigrés italiens en pionniers (et non en colons !) ;

4/ les Italo-américains.

1/ La (les) culture(s)

De façon générale, la culture est non seulement ce qui nous fait membre d’un groupe défini comme la langue sous toutes ses formes (émotions, gestes, vocabulaire) mais aussi ce que l’on peut appeler un patrimoine constitué de l’histoire du groupe, elle-même constituée des événements qui ont engagé le groupe tout entier, mais aussi la cellule familiale avec ses traditions, ses légendes. La culture appartient à un groupe donné, elle est donc populaire, du peuple. Elle est faite de l’expérience quotidienne comme les mythologies qui prennent leur source dans ce quotidien transfiguré par des croyances et des valeurs constituant le legs des générations, plus l’apport d’un imaginaire contemporain. Les Italiens qui arrivent aux Etats – Unis vont faire face, dès le 18ème siècle à ce que l’on appelle le folklore américain ou anglo-saxon, qui, d’abord colonial puis régional et national représente le patrimoine des traditions populaires. De nature orale, rituelle ou gestuelle, ce folklore se perpétue au fil de l’histoire. Enracinés dans un terroir ou transplantés au gré des mouvements de population, récits, mythes et légendes ont unifié par la mémoire les expériences de populations hétéroclites. Mais si en Europe le folklore révèle les survivances de vieilles sociétés agraires -comme c’est le cas des arrivants italiens de la fin du 18ème siècle et ensuite- il intéresse dans la culture américaine non seulement l’héritage des traditions ancestrales maintenues au sein des colonies de peuplement, mais aussi l’évolution des mentalités, depuis les premiers arrivants dans ce que l’on appelait les colonies jusqu’aux grands flux migratoires du 19ème et même 20ème siècle. En fait, dès le début de la colonisation, dictons et proverbes d’origine européenne sont pris en compte par les pionniers qui entendent reformuler librement, en les adaptant à leurs nouvelles conditions de vie, les préceptes d’une sagesse primordiale. C’est un patrimoine souvent de nature orale, qui renforce les liens de la communauté. Dépositaires des traditions de l’immigrant, les générations successives ont su en préserver l’essentiel tant qu’elles ont maintenu la cohésion de leur groupe d’origine. Ce qui est le cas des immigrants italiens devenus, par ce mécanisme, « Italo-américains ». En fait, ces nouveaux arrivants ont collaboré, consciemment ou non, au développement de cette culture américaine en s’ajoutant -ou même en s’entremêlant avec elle- à la culture des premiers Britanniques, Hollandais ou Allemands qui étaient accompagnés, eux aussi, de leurs croyances, coutumes et récits légendaires. En fait, chaque culture passe par les mêmes stades à des époques différentes : quels que soient les lieux, l’homme connaît des drames liés à la faim, à la maladie et la mort. Ces événements communs, projettent rêves et fantasmes identiques dans des cultures en apparence étrangères l’une à l’autre. Ce sont les bases d’une culture, de la culture américaine, que nous pouvons appeler « nationale ». Cependant, le terme « italo-américain » suggère une ou des caractéristique(s) que nous appelons aujourd’hui « ethniques », d’une part ; d’autre part, l’association des deux termes -au-delà de leur couleur géopolitique- suggère fortement ce que nous appelons une acculturation.

Si la nature de l’ethnicité semble résider dans les pratiques culturelles des descendants des immigrants, les relations multi-ethniques sont de nature à engendrer un « melting pot » dans lequel groupes dominants et minoritaires finiront par se conformer à des idéaux et à des objectifs communs. Les groupes ethniques sont ainsi vus comme des laboratoires vivants dans lesquels la dynamique de l’acculturation est, serait, le résultat d’un cycle qui passe par le contact, la concurrence, puis l’adaptation, et se terminant sur une intégration du groupe minoritaire à la culture dominante. Aux Etats-Unis, ce mouvement s’est accentué, sinon complètement avéré au cours des années 60, qui ont vu le facteur ethnique entrer à part entière dans la culture américaine. La solidarité du groupe minoritaire immigrant fut alors considérée, et est considérée, comme l’instrument d’une résistance à l’anomie et à la dispersion dans la société américaine contemporaine. En effet, certains traits culturels ancestraux demeurent dans la mémoire des générations, d’autres disparaissent car ils sont, dans la culture dominante, à l’origine de dysfonctionnement avec cette dernière. Ces différences de contenu dans la culture ethnique tiennent à plusieurs causes : d’une part, l’homogénéité d’une population concentrée dans des enclaves à l’abri d’une assimilation culturelle pressante ; d’autre part, ceci contraste avec la dispersion des familles, des couples ou des individus isolés en milieu urbain.

Cependant, l’acculturation inclut les changements produits dans une culture par l’influence d’une autre, dominante. Il nous faut aussi souligner que l’évolution du facteur ethnique reconnaît plusieurs phases :

- la génération des premiers arrivants conserve ses valeurs historiques ;

- la génération suivante, née aux Etats-Unis tend à rompre avec les pratiques des parents ;

- la troisième génération connaît un processus plus diffus et peut être nommée « américanisation » tenant à l’industrialisation, l’urbanisation, et la mobilité sociale.

Un bon exemple de l’acculturation des Italo-américains aujourd’hui sont les rites funéraires : au début de ce siècle ils dépendaient étroitement de la famille, puis la cérémonie peu à peu perdit de sa charge émotionnelle en public et les pratiques furent reléguées à la sphère privée tandis que les familles s’intéressaient davantage au luxe du « funeral parlor » comme expression d’un rang social. Mais même si la seconde génération juge surannées les habitudes des anciens et leurs bévues vis-à-vis de l’anglo-conformité, nul doute que l’environnement urbain a opéré des transmutations radicales des cultures ethniques originelles. En fait, l’acculturation révèle le caractère évolutif des communautés et le rapport réel ou imaginaire de l’individu à son substrat ethnique.

En conclusion sur cette réflexion sur la culture, l’ethnicité et l’acculturation, on doit souligner que la concept de « melting pot » que nous avons nommé précédemment, a perdu de son impact et s’est effacé devant celui de pluralisme culturel et d’américanisation qui implique que la culture des Etats-Unis conserve un centre homogène ancré dans une langue commune, des idéaux politiques et des institutions stables acceptés et partagés par tous. Autour de centre, gravitent des modèles ethniques hétérogènes surtout dans la vie sociale et intellectuelle. Nous avons là une symphonie des cultures, une mosaïque culturelle, une salade mixte ou une coalition arc-en-ciel, dont les émigrés italiens sont un élément des plus actifs. Cependant, nous devons observer que ethnicité et acculturation suscitent les mêmes tensions qu’entre le sens communautaire et l’individualisme qui sont au centre de la problématique identitaire.

2 :L’immigration italienne et la Frontière :

La Frontière est la limite mouvante d’est en ouest de l’implantation des immigrés dans le pays qui repoussent toujours cette Frontière. La vie à la Frontière et au-delà attire ces contadini qui rêvent d’établir une ferme dans ces vastes espaces apparemment libres. C’est en tous les cas l’idée que les explorateurs et missionnaires italiens du 18ème siècle ont répandues. Tel fut le cas de Philip Mazzei, commerçant né près de Florence, qui contribue à l’élaboration de la Déclaration d’Indépendance aux côtés de Thomas Jefferson et de James Madison en 1776. Il s’établit ensuite planteur en Virginie. On peut citer aussi des missionnaires comme Samuel Mazzuchelli prêtre en Iowa, Michael Accolti ou John Nobili qui s’installent en Californie ou dans l’Oregon ; le père Bandini joue aussi un rôle important dans la diffusion d’une image positive de l’Ouest auprès des Italiens installés dans l’Est : il parvient à en persuader certains de partir dans l’Ouest, notamment en Arkansas.

Même si ces explorateurs et missionnaires italiens ont véritablement fait avancer la Frontière américaine vers l’ouest, ils demeurent un groupe restreint, voire une élite, qui n’a pas directement influencé les paysans du Mezzogiorno dans leur décision d’émigrer. Pourtant les immigrants italiens aiment rappeler que ces compatriotes ont joué un rôle décisif dans la collaboration à la réalité de la Destinée Manifeste des Etats-Unis. L’exemple qui illustre peut-être le plus clairement l’influence des aventuriers sur le mouvement migratoire des Italiens est celui de Giacomo Beltrami. Ses expéditions à la recherche des sources du Mississippi permettent de connaître les états du Nord-Ouest, de développer le commerce de la fourrure, d’étudier les tribus indiennes. Enfin, le nom de Beltrami est choisi dans les années 1860 pour nommer l’un des comtés de l’état du Minnesota, ce qui sacralise l’emprise des explorateurs sur la construction du pays. Giacomo Beltrami a d’ailleurs servi de modèle aux personnages de pionniers dans « The Leatherstocking Tales » de Fénimore Cooper.

De plus, est ceci est un facteur de grande importance dans le processus du concept « Italo-américain », le fait de construire une ville et d’affronter l’adversité à la Frontière donne aux Italiens le sentiment de participer à l’expansion de la civilisation dans l’espace sauvage. Ils éprouvent fortement le sentiment de construire le pays. Dans le Minnesota, par exemple, ils développent véritablement l’habitat et peuvent être considérés comme des bâtisseurs. Lorsqu’ils arrivent à la Frontière, ils ont une existence rurale mais ils acquièrent rapidement une maturité quasi urbaine qui leur permet de « civiliser » les espaces sauvages, comme les principes de la Destinée Manifeste l’encouragent. Dans le Minnesota, les immigrés travaillent surtout aux chemins de fer le long duquel ils fondent des communautés devenues des villes comme Grands Rapids. Cependant, nous devons souligner que si les premiers aventuriers ont ouvert la voie à l’immigration italienne dans l’Ouest américain, ce sont avant tout les circonstances du 19ème siècle et les progrès de l’industrialisation qui ont accéléré l’arrivée des italiens à la Frontière. En fait, les Italiens répondent à la demande de la société : ils travaillent à l’est du Mississippi afin de développer les industries, et à l’ouest pour répondre aux besoins de l’exploration, de l’exploitation des espaces vierges de la Frontière. Ceci est possible du fait de l’augmentation importante de la population d’immigrés italiens entre 1820 et 1840, intervalle dans lequel elle passe de 439 à 2 253 avant la Guerre de Sécession. Ceux qui partent vers l’Ouest partent comme de véritables aventuriers vers des espaces inexplorés dans l’espoir d’y établir de nouveaux échanges commerciaux comme la fourrure ou exercer des professions où elles sont nécessaires. En effet, l’Ouest est un espace où tout est à construire et les Italiens du nord de la péninsule s’établissent là comme artisans ou ouvriers spécialisés, tailleurs de pierre ou maçons. Ils développent aussi les activités agricoles et le vignobles, surtout en Californie, ou ils sont pêcheurs. Par conséquent, ils fournissent aux autres pionniers des ressources alimentaires indispensables. Ils deviennent aussi spécialistes de produits dérivés et peu sont attirés par la recherche de l’or. Il est vrai qu’il est plus facile de faire preuve d’inventivité et de création dans les nouveaux territoires puisque rien n’est encore vraiment établi. D’autre part, ces activités pouvaient être perçues, logiquement, à long terme.

Mais cette marche vers l’Ouest n’est pas solitaire : les immigrés rencontrent les pionniers américains tels que les cowboys et les chercheurs d’or, mais pas que, et les mentalités se frottent les unes aux autres. A ce contact, et dans ce nouvel environnement, les Italiens acquièrent une nouvelle mentalité et un nouveau mode de vie issus de leur adaptation à ce milieu. Au quotidien, on peut dire que leur immigration améliore leurs conditions de vie telles qu’elles étaient en Italie, mais à ceci s’ajoute un besoin psychologique de créativité et de confiance dans l’avenir. Naît alors en eux un sentiment de loyauté et de gratitude envers les états qui leur offre de telles possibilités. Ce sentiment s’élève jusqu’à l’impression de participer à la grandeur de la nation. Ils sentent qu’ils font partie des pionniers qui construisent l’Amérique. D’autant plus que certains paysages et le climat leur rappellent parfois l’Italie comme le Texas qui devient une destination privilégiée ( création de Texarkana en 1870, par un Génois qui en devient le maire).

En outre, grâce aux diverses lois pour faciliter le peuplement de ces espaces, les immigrés peuvent s’installer comme fermiers (Pre-emption Act). Plus tard, d’autres lois donneront la possibilité d’acheter ces terres à bas prix . Cependant, comme seuls les citoyens américains peuvent bénéficier du Homestead Act, ceci est un encouragement à la naturalisation des Italiens.

D’un autre côté, beaucoup d’Italiens sont enclins à s’installer dans des centres urbains, ces premiers piliers de la civilisation américaine qui se développent dans le Midwest et à l’Ouest où convergent pistes et voies de chemin de fer allant vers l’Ouest. Cette attraction vers les villes est aussi due à la difficulté de la vie en pleine nature : les villes comme Chicago, Kansas City, St-Louis offrent de nombreuses opportunités de travail et les agences recrutent des travailleurs ; elles sont aussi des passages obligés pour aller vers l’Ouest. Ce mouvement vers les villes est bien illustré par les femmes dont les conditions de vie à la Frontière sont très éprouvantes. Celles qui s’aventurent à la Frontière sont soit des épouses, soit des missionnaires, telle que sœur Blandina Segale qui va jusque dans le Colorado en suivant la piste de Santa Fe au début des années 1870. Par conséquent, les hommes s’installent en ville avec leur famille après avoir travaillé au chemin de fer ou dans les mines.

Comme brièvement mentionné plus haut, les immigrés s’installent dans les villes dès que possible. Ainsi, à l’ouest, San Francisco les attire particulièrement. Dans cette ville, beaucoup se lancent dans le commerce ou les affaires et dans des activités qu’ils importent d’Italie, dans des niches commerciales lucratives dont ils acquièrent le monopole et dans lesquelles ils excellent. En effet, les Italiens contrôlent l’importation de produits alimentaires et la production maraîchère. Un autre exemple de réussite est celui de Domenico Ghirardelli dont le père est chocolatier à Gênes : il établit une chocolaterie à San Francisco et sa fortune s’élève à 25 000 dollars en 1850. Un square de la ville porte son nom. Les immigrants italiens ouvrent aussi des manufactures de pâtes, des restaurants ou hôtels, développent les métiers de bouche. A San Francisco encore ils construisent un embarcadère, plus au nord ils développent des vignobles (Gallo). Il est aussi indispensable de souligner que Andrea Sbarboro devient un modèle de réussite pour ses congénères : c’est un pionnier qui participe au rayonnement de la nation grâce à sa société, the Italian Swiss Agricultural Association. Mais encore plus éclatant peut-être est la réussite de Amadeo Peter Giannini : il fonde la « Bank of Italy » en 1904, qui devient la Bank of America en 1930. En fait, comme l’écrit un journaliste du « Eco D’Italia » le 9 décembre 1865 : « Que serait San Francisco sans les 300 fermiers italiens sur le marché ou les 200 pêcheurs italiens ? » Bien sûr d’autres se consacrent à l’élevage : la famille Rosasco possède 7 ranchs en 1907… tous ces exemples attestent du dynamisme et de l’esprit d’initiative des Italiens. Ils montrent que les espaces nouvellement conquis offrent des opportunités auxquelles les Italiens ne peuvent résister et qu’ils savent exploiter.

Par ailleurs la ruée vers l’or de 1848-49 a suscité l’immigration des Italiens jusque dans les états de la côte du Pacifique, surtout en Californie. Mais cependant c’est à partir de 1880 qu’une seconde vague d’immigration, composée essentiellement de paysans, va se consacrer surtout à l’agriculture. Ces derniers arrivants espèrent pouvoir se fixer comme fermiers. Même si les conditions d’emploi et de vie ne sont pas aussi bons qu’ils l’imaginaient, les possibilités d’avoir un travail, voire de s’enrichir, sont telles qu’ils immigrent nombreux ;c’est en fait la fluidité de la société à la Frontière qui constitue le facteur principal du mouvement migratoire des Italiens puisque les occasions et les chances d’améliorer son niveau social y sont plus grandes. Grâce à cette fluidité sociale, ils sont à même de changer d’emploi et de gravir l’échelle socio-économique. Mais il faut souligner que l’immigration des italiens à la fin du 19ème siècle se fait plus vers les états du nord du Midwest et de l’Ouest que vers le Sud qui présente moins d’intérêts.

En réalité, une certaine dépendance mutuelle s’instaure entre ces aventuriers et les espaces ouverts, ce qui conduit les Italiens à se forger une nouvelle identité, à savoir une identité de pionniers. En effet, la construction des chemins de fer dans les états du nord du Midwest n’a pu progresser qu’avec le travail des Italiens qui bénéficient du fait que les lignes de chemins de fer à la Frontière offrent des salaires plus élevés que dans les emplois agricoles ou dans les industries de la côte est. Mais si les compagnies de chemin de fer dépendent en grande partie des Italiens pour se développer, les Italiens ont besoin des emplois qu’elles leur fournissent pour réaliser leur rêve. Cependant, les Italiens du Sud sont des paysans et leur intention est de pouvoir exploiter leurs propres fermes. D’autre part, ils sont d’autant plus attirés vers les espaces ouverts et inexplorés de la Frontière que ceux-ci s’apparentent aux paysages de leur Italie natale comme dit précédemment.

Somme toute, les immigrés italiens revendiquent avec raison le statut de pionniers. En adaptant leur mode de vie aux exigences de la Frontière, ils se sont transformés en constructeurs de la nation américaine : ils ont répondu aux principes de la Destinée Manifeste et ont adopté une nouvelle mentalité née du pouvoir de « régénérescence » de l’Ouest. Ils ont acquis le sentiment de contribuer à la grandeur du pays tant ils ont travaillé et accepté certains sacrifices, comme celui de mettre en retrait, parfois, leurs traditions. Ils ont privilégié leurs tâches professionnelles au détriment de la solidarité familiale quand cela était nécessaire pour leur survie, et plus encore. De plus, leur participation aux guerres, contre le Mexique pour l’annexion du Texas, et à la Guerre de Sécession, a renforcé leur sentiment d’appartenir au groupe des hommes qui ont construit la nation. De ce fait, la Frontière a bien métamorphosé les immigrants, malgré toute la difficulté de ce cheminement. Ils ont participé à la découverte et au progrès de la nation, ce qui fait d’eux des pionniers américains, et ce qui est une véritable transformation de leur identité : ils deviennent des Américains de la Frontière. Cette transformation de leur identité provient donc (1) de l’adaptation tant à l’environnement qu’au système socio-économique et (2) du mimétisme qui s’exerce face à l’Anglo-américain, d’où un taux de naturalisation relativement élevé dans l’Ouest, pour ceux qui avaient un commerce ou une ferme. Dans les états du Nord-Ouest, ce taux est plus élevé, comme si les nouveaux arrivants étaient plus impliqués dans la vie locale.

En conclusion sur l’impact de la Frontière: les immigrants italiens se sont américanisés en adoptant le mode de vie de la Frontière. Leur mentalité a changé ; ils ont acquis un nouvel esprit d’initiative à l’image des pionniers. Force est de constater que, comme de véritables pionniers anglo-américains, les Italiens sont entrés dans la mythologie américaine. Nous allons voir maintenant que cette transformation n’est pas figée : elle va évoluer avec les événements socio-politiques du pays qui les amènera à cette identité reflétant une double culture ainsi que nous l’avons souligné dans la première partie : ils deviennent des Italo-américains.

3 : Quand américanité et italianité se rejoignent.

Il est tout à fait évident que le caractère multiculturel de l’identité américaine provient de l’importante présence des immigrés qui, génération après génération, ont contribué à accroître la population sur le territoire. Ils ont également participé à l’élaboration de la mémoire collective américaine et à la construction de la nation. Les Italo-américains ont une place importante dans ce schéma : leur arrivée massive à partir de la seconde moitié du 19ème siècle, leur proportion, et leur influence dans le paysage socio-culturel et politique attestent qu’ils ont participé à la construction de l’identité nationale américaine, même si la société dominante a simultanément altéré leur patrimoine ethnique. C’est l’interaction d’un patrimoine à l’autre qui a créé cette nouvelle identité utilisée aujourd’hui, l’italo-américanité. La possibilité de recevoir cette identité est une source de fierté pour ces hommes et ces femmes qui ont bien une ethnicité spécifique mais qui est peut-être arrivée au zénith de son développement dans le milieu puissant de l’anglo-américanité, les Wasp, les dominants. Mais cette identité italienne qui a survécu, et s’est développée, est-elle vouée à disparaître, intégrée dans la classe sociale dominante, et qui, somme toute, a toujours été dominante ?

L’identité des Italiens des USA est à chercher aux USA comme nous le comprenons par leur intégration géographique dans le pays. En effet, cette marche vers l’Ouest s’accompagne, ainsi que nous l’avons souligné, du sentiment de faire partie d’un même groupe, celui de migrants italiens. Mais ce sentiment d’appartenance, de partage d’un nationalisme italien unique, ne prend vraiment forme qu’au début du 20ème siècle. C’est une espèce de communauté au sens fermé de l’expression qui se construit dans cette terre énorme et nouvelle, loin des racines. En fait, les migrants ont, quelque part, créé un nationalisme que, pour la plupart d’entre eux, ils ne vivaient pas en Italie jusqu’au Risorgimento, et même après l’unification, surtout dans le cas des Italiens du sud de la péninsule. Le sentiment d’être tous Italiens émerge en Amérique alors que les hommes se rassemblent autour d’institutions communes, de symboles culturels, et l’utilisation d’une langue qu’ils se mettent à partager. La campagne d’américanisation liée à la création de fermes dans l’ouest a stimulé la formation de ce groupe d’Italiens immigrés en encourageant l’intégration de ces hommes et de ces femmes qui adaptent leur mode de socialisation et leur nouvelle identité collective à leur société d’accueil. En effet, comme les autres migrants européens arrivés aux Etats-Unis avant l’adoption des lois sur les quotas des années 1920, les Italiens sont influencés par la société dominante anglo-américaine qui cherche à homogénéiser les populations étrangères. Puis, après la Seconde Guerre Mondiale notamment, l’émergence de nouvelles générations nées et élevées en Amérique a accéléré l’intégration de ces individus dans le mainstream, le groupe majoritaire d’origine anglo-américaine, en entraînant leurs parents. Mais il ne s’agissait pas de disparaître dans ce groupe dominant, ce qui aurait été d’autant plus facile que les Italiens sont blancs dans un pays où la couleur de la peau a toujours été un critère de discrimination ou d’assimilation. Pour garder leur identité, les Italo-américains se sont inventé une culture distincte de celle du reste de la population, une culture dite ‘pan-ethnique’ afin d’asseoir leur statut au sein du mainstream. La création de cette identité italo-américaine n’a pas été facile : la discrimination intense et les préjugés persistants dont les Italiens du sud ont été ou sont encore victimes semble pérenne, jusqu’à un certain point, de nos jours. En effet, ces Italiens du sud n’étaient pas considérés comme des hommes blancs lors de leur arrivée massive dans les années 1920. Ils deviennent alors la cible de l’anti-catholicisme qui se développe fortement depuis l’arrivée des Irlandais dans les années 1830-1840. Ils ont souffert, et souffrent encore parfois, des campagnes racistes menées par des associations nativistes tels que le Ku Klux Klan. De nos jours, ils continuent de se différencier des autres « white ethnics » notamment en raison de leur attachement à l’Eglise catholique.

Après des années de lutte pour être reconnus comme membres du mainstream, les Italo-américains expriment leur identité ethnique essentiellement grâce à des symboles, le drapeau italien, la cuisine traditionnelle, l’opéra, la langue italienne, etc., qu’ils revendiquent et autour desquels ils se retrouvent à des moments ponctuels et choisis. Mais l’usage de ces symboles peut paraître un signe d’une culture superficielle, d’autant plus qu’en temps ordinaire ces hommes et ces femmes ont une attitude qui suit le modèle anglo-américain, modèle qui pourrait éroder cette culture italienne de façon inéluctable. Mais est-ce vraiment le cas ?

Si pour beaucoup de chercheurs, les années 60 ont représenté un tournant dans l’élaboration d’une nouvelle identité pour les Italo-américains parce que cette période coïncidait avec l’émergence d’une identité européo-américaine, elles constituent également une période charnière : elle serait une période de prise de conscience de son identité et de lutte accrue pour défendre les intérêts de son groupe d’appartenance.

Par exemple, pour Vecoli, l’identité des Italo-américains est pérenne justement parce qu’elle repose sur le choix des individus de la maintenir grâce à des signes visibles, identifiables et symboliques. Ainsi, l’attachement de la communauté à des valeurs familiales et les principes catholiques, l’établissement de paroisses distinctes de celles des autres catholiques révèlent les efforts des Italo-américains pour conserver une identité communautaire propre. De même, la recherche constante de leurs origines empêche leur identité ethnique de disparaître, malgré sa différence avec celle de leurs aïeux ou cousins d’Italie. En effet, l’identité est susceptible de changer puisque la culture, qui définit le groupe, se réinvente à chaque génération.

Ainsi cette identité est-elle en perpétuelle (re)construction. L’ethnicité des Italo-américains n’est pas résiduelle mais une forme d’italianité, fruit de la renégociation de l’identité originelle de leurs aïeux adaptée au contexte américain. En effet, les Italo-américains ont en quelque sorte réinventé des traditions comme la célébration de Colombus Day, ou l’incorporation d’éléments italiens dans le repas de Thanksgiving. Mais la question qui se pose est importante : comment être membres de la majorité en revendiquant une spécificité ethnique ?

Comme celle des autres descendants de migrants européens, l’ethnicité des Italo-américains est une réponse aux exigences de la société qui a accueilli leurs parents migrants. Elle est une stratégie qui engendre une redéfinition de l’identité et de la culture dont l’expression est devenue essentiellement symbolique. Le cas des Italo-américains est d’autant plus remarquable que le contexte migratoire a accéléré l’émergence de leur sentiment national au début du 20ème siècle : Aux Etats-Unis, les migrants ont acquis une nouvelle identité nationale ; ils sont devenus des Italiens en dépassant les limites des sentiments régionalistes, le campanilisme ; à partir de cette nouvelle identité nationale, leurs enfants se sont construit une identité ethnique. Ils sont devenus des « white ethnics » du fait de leur adaptation à la société dominante. Puisque la construction d’une identité est un processus, cette évolution est une réévaluation du statut et non une disparition. Et bien que les Italo-américains se définissent, avec raison, comme des Américains à part entière, ils demeurent un groupe distinct grâce à certaines caractéristiques, culturelles, religieuses et sociales surtout. Leur système de socialisation est fondé sur un réseau d’associations qui met en avant leurs origines ainsi que des intérêts culturels et/ou professionnels communs. D’autre part, ils se tiennent au courant des actualités en Italie. Cette attention au destin du pays d’origine montre bien le lien profond, qui est pérennisé, nouvelle forme de transnationalisme. Tout ceci montre clairement que les Italo-américains continuent de former un groupe particulier même si leur quotidien ne les différencie pas véritablement des autres « white ethnics ». Bien qu’ils soient encore victimes de discrimination en raison de leur association avec la mafia, ce que le cinéma ne manque pas de rappeler.

En conclusion ou en synthèse, il semble qu’au début du 20ème siècle, les Italo-américains aient eu un certain degré de maturité, ce qui nous amène à penser qu’une nouvelle étape a été franchie dans le processus de construction identitaire. En fait, l’Italo-américanité ne se définit pas comme une rupture avec les traditions originelles mais en terme d’adaptation au contexte. La position sociale, économique et politique des Italo-américains dans l’ensemble de la société américaine confirme que l’italo-américanité est pérenne et a atteint un stade supérieur dans le système hiérarchisé racial et ethnique de la société américaine. Tout montre une adaptation positive de la culture italienne à la société américaine. Aujourd’hui, l’influence de ce groupe est telle que ses membres sont placés sur un degré élevé, pratiquement au sommet de l’échelle de la contribution des groupes dits ethniques aux Etats-Unis. La création d’un musée des Italo-américains à NY en juin 2001 pour faire apprécier leur contribution à la construction de la nation en est une illustration symbolique. Cette nouvelle identité a répondu pleinement à leur volonté de devenir partie intégrante de la société d’adoption : ils sont au cœur du fonctionnement de la société : leur réussite économique est, par exemple, symbolisée par des chefs d’entreprise tels que Lee Iacocca (Chrysler), et Edward De Bartolo (49ers de San Francisco), Peter Pace (général commandant des armées américaines) etc. Et il faut aussi mentionner des noms de lieux comme le pont Verrazano à NY, et les origines italiennes de personnalités célèbres du monde artistique tel que Frank Stella, Madonna ou Al Pacino, etc. (voir liste).

Dans l’ensemble, les Italo-américains ont mieux réussi que d’autres groupes dont les aïeux sont arrivés d’Europe centrale à la même époque. Le complexe d’infériorité s’est transformé en sentiment d’être spécial, de posséder des qualités différentes voire supérieures, dans certains cas, à celles des autres. L’ethnicité est une construction sociale et culturelle, et l’italo-américanité s’inscrit dans la logique de l’élaboration d’une Amérique postethnique même si celle-ci est encore en construction. En effet, l’identité ethnique est acteur de la construction de la nation américaine qui repose sur la collaboration, le partage et les échanges entre les groupes qui cohabitent. L’italo-américanité est le signe que la diversité culturelle n’est pas incompatible avec l’identité américaine nationale mais plutôt qu’elle en est une des caractéristiques.